Molly Tate

Stein, Status und Gesellschaft. Die kulturelle und soziale Bedeutung von Steinwerken in Lübeck

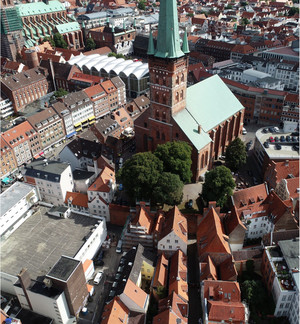

Das mittelalterliche Lübeck spielte eine zentrale Rolle im hanseatischen Handelsnetzwerk. Die wirtschaftliche und politische Macht der Hansestadt manifestiert sich heute in seiner Architektur. Bereits im Hochmittelalter war das Stadtbild durch imposante Backsteinbauten geprägt, die nicht nur sakrale, sondern zunehmend auch profane Bauwerke umfassten. Während Kirchen und Klöster bereits früh aus teurem Backstein errichtet wurden, entwickelte sich auch die Profanarchitektur der wohlhabenden Oberschicht schnell weiter. Massive Wohn- und Speichergebäude aus Backstein, sogenannte Steinwerke, wurden entweder direkt an der Straßenfront oder auf großzügigen Grundstücken errichtet.

Obwohl Holz als Baustoff die mittelalterliche Stadtarchitektur dominierte, markierte der Bau von Steinwerken einen bedeutenden Wandel hin zu dauerhaften, repräsentativen Gebäuden, die Wohlstand, wirtschaftliche Macht und sozialen Status ihrer Besitzer widerspiegelten. Die Bauweise und strategische Platzierung dieser Steinwerke entlang von Handelswegen machten sie zu prägenden Elementen der Stadtentwicklung. Ihre Lage und Anordnung im Verhältnis zu anderen städtischen Strukturen geben wertvolle Einblicke in die mittelalterliche Stadtplanung und Raumorganisation. Sie verdeutlichen, wie wohlhabende Kaufleute durch ihre Bauaktivitäten das Stadtbild und die wirtschaftliche Entwicklung Lübecks maßgeblich beeinflussten.

Ein besonderes Beispiel für diese Bautradition ist eines der ältesten nachgewiesenen Steinwerke Nordeuropas, das 2021 im Rahmen der archäologischen Ausgrabung „Am Kolk“ unter dem Gebäude des Figurentheaters und Museums am Kolk 14 entdeckt wurde. Dieses um 1180 errichtete Gebäude weist mit seinen dicken Mauern und massiven Fundamenten auf eine wohlhabende Bauherrschaft hin. Historische Quellen des 14. Jahrhunderts bezeichnen es als „Priesterhaus“, was Fragen zur ursprünglichen Nutzung und möglichen Verbindungen zur nahegelegenen Petrikirche aufwirft. Die Lage außerhalb des damaligen Stadtkerns, der sogenannten Gründungsviertel, und unmittelbar an der Trave unterstreicht seine strategische Bedeutung für Handel und Warenlagerung. Die Erforschung dieses Gebäudes, seine Bau- und Nutzungsgeschichte kann neue Einblicke in die frühe wirtschaftliche Expansion Lübecks im hohen Mittelalter liefern.

Die Dissertation setzt hier an und untersucht die Bedeutung mittelalterlicher Steinbauten in ihrer baugeschichtlichen und stadtkulturellen Bedeutung. Auf der Grundlage von archäologischen und schriftlichen Quellen werden Besitzverhältnisse und Bauphasen sowie die wirtschaftliche Funktion des Steinwerks „ Am Kolk“ analysiert und somit die Entwicklungs- und Nutzungsgeschichte in sozialer und kultureller Perspektive sowie die überregionale Bedeutung dieser Gebäude rekonstruiert. Vergleichende Studien mit ähnlichen Steinwerken in anderen Hansestädten ermöglichen es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bauweise und Nutzungsmustern herauszuarbeiten. Die Ergebnisse könnten zeigen, dass Steinwerke nicht nur als Schutz- und Repräsentationsbauten dienten, sondern auch als wirtschaftliche Knotenpunkte fungierten. Besonders ihre Nähe zu Häfen und Handelsrouten verdeutlicht ihre enge Verbindung zum Fernhandel der Hanse.

Mit dem Fokus auf die Expansion Lübecks und der Rolle der wohlhabenden Oberschicht in der Stadtgestaltung sollen die Praktiken Landgewinnung und Stadterweiterung über die ursprünglichen Stadtgrenzen hinaus rekonstruiert und im Kontext der baulichen Veränderungen im Stadtkern beschrieben werden. Die Ergebnisse sollen für denkmalpflegerische Maßnahmen in der Hansestadt Anwendung finden, um den historischen Wert solcher Bauwerke zu bewahren und zukünftige Eingriffe behutsam zu planen. So trägt die Forschung nicht nur zum Schutz des kulturellen Erbes bei, sondern auch zu einer nachhaltigen Entwicklung der Stadtstruktur.

Molly Tate studierte Archaeology und German Studies an der University of North Carolina at Greensboro (UNCG), USA und der Philipps-Universität Marburg. Im Anschluss daran absolvierte sie ein Masterstudium in der Ur- und frühgeschichtlichen Archäologie an der Universität Hamburg. Ihre Masterarbeit schrieb sie in Zusammenarbeit mit der Bodendenkmalpflege Hamburg, wo sie eine Ausgrabung in der Hamburger Altstadt analysierte. Ihre Forschung behandelte den hochmittelalterlichen Heidenwall und die städtische Entwicklung des Gebiets bis in die Neuzeit. Während des Studiums sammelte sie zudem praktische Erfahrungen in der Stadtarchäologie als studentische Hilfskraft bei der Bodendenkmalpflege. Nach dem Masterstudium arbeitete sie 19 Monate lang als Archäologin am Ausgrabungsprojekt „Zum Weißen Schwann“ in Hamburg-Harburg. Derzeit ist sie Doktorandin am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; betreut wird sie von Prof. Dr. Ulrich Müller. Ihr Zweitbetreuer ist Assoc. Prof. Dr. Rainer Atzbach vom Department of Archaeology and Heritage Studies an der Universität Aarhus. Zudem wird die Dissertation von Dr. Dirk Rieger, Leiter des Bereichs Archäologie und Denkmalpflege in Lübeck, begleitet. Ihr Dissertationsprojekt wird seit Februar 2025 im Rahmen eines Promotionsstipendiums des ZKFL von der Possehl-Stiftung Lübeck gefördert.